|

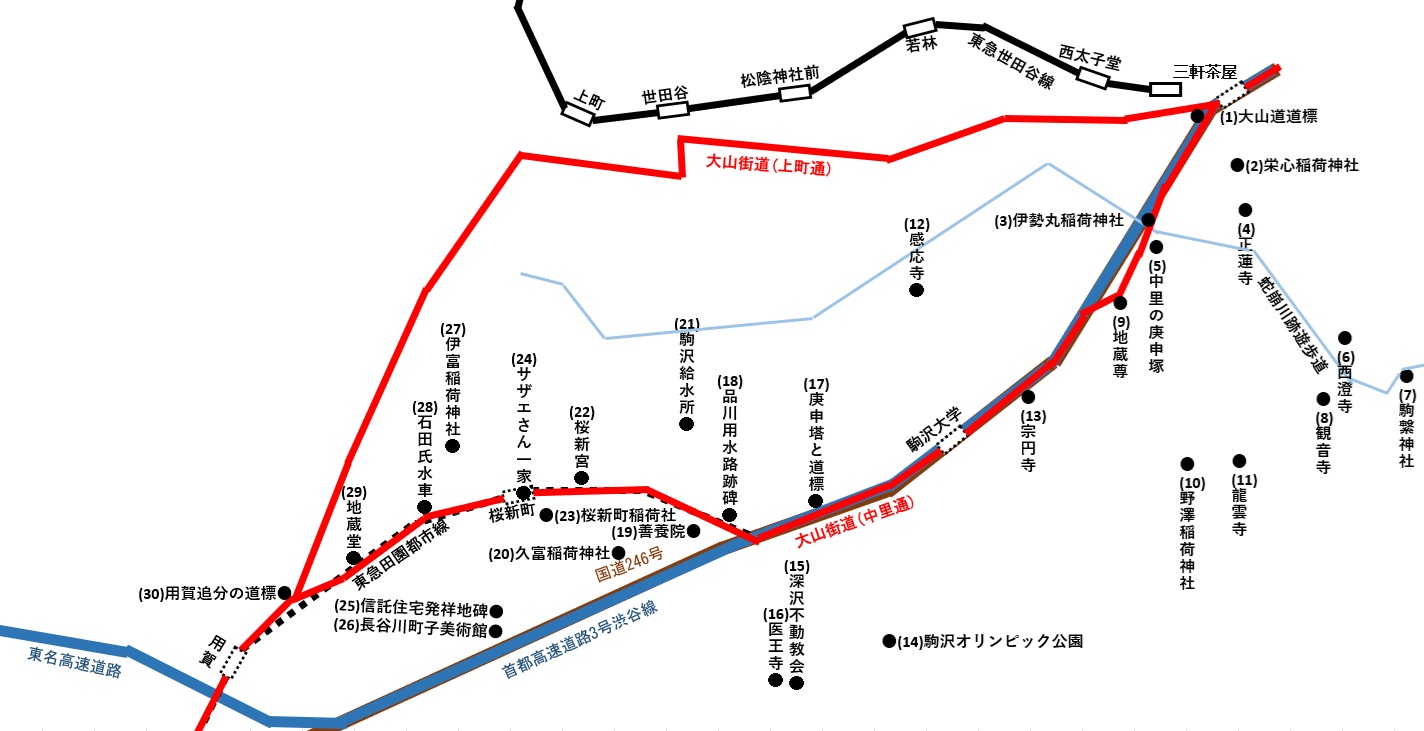

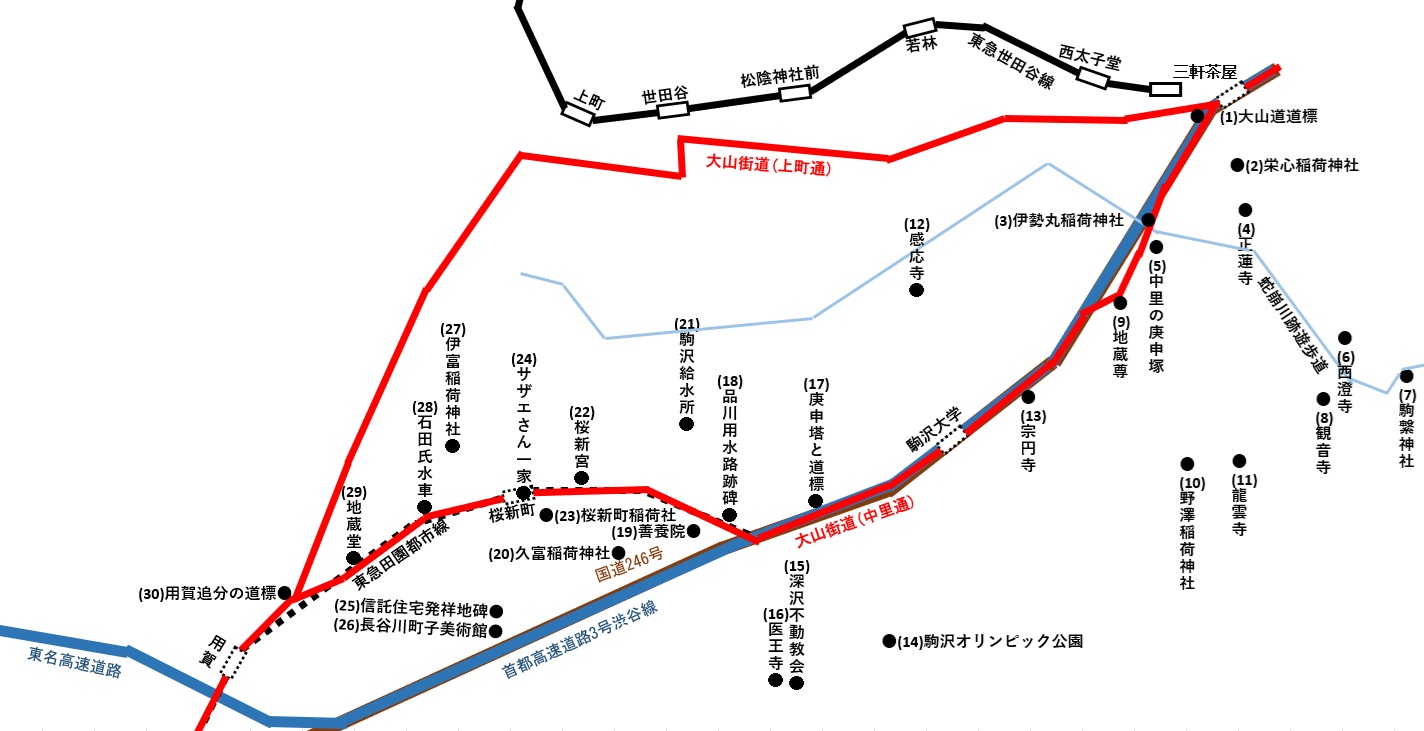

江戸・赤坂からの大山街道を歩いてみました。

今回は、江戸中期の文化(1804-1818)・文政(1818-1830)時代にできた三軒茶屋から中里を経由して用賀までの新道です。 |

| 世田谷付近の超簡略の標高図(単位:m)です。中里通は等高線の間隔が狭い桜新町前後をやや急な坂でショートカットしています。 |

|

|

BIC ECHO前の駅出入口の横にある(1)大山道道標

1749年(寛延2年)建立、1812年(文化9年)再建といわれています。

正面:左 相州通大山道

側面:右富士、登戸、世田谷通

側面:此方二子通 |

三軒茶屋交差点を斜め左(高速道路沿い)に進みます。

斜め右の世田谷通りは旧道の上町通です。 |

|

|

(2)栄心稲荷神社に寄り道します。 |

| 斜め左の中里通りに入ります。 |

|

|

左折したところ。少し下っています。 |

| この交差点の右側に・・・ |

|

|

(3)伊勢丸稲荷神社 |

| 伊勢丸稲荷神社横に東急弦巻営業所前から(上町通)(29)弦巻神社付近、

(7)駒繋神社前を通って中目黒駅付近まで続く「蛇崩川」跡の遊歩道があります。 |

|

|

(4)正蓮寺に寄り道します。 |

| 世田谷観音通りを横断して直進なのですが、中央線に柵があり、… |

|

|

こんな立看板があります。(柵を乗り越えて横断する人がいるのでしょうか) |

| 右側の国道246号にある世田谷警察署前交差点の横断歩道を渡ります。 |

|

|

ここを右折すると大山街道に戻ります。 |

| 世田谷観音通りを少し進むと右側に1686年(貞享3年)建立の(5)中里の庚神塚尊(世田谷区上馬)があります。 |

|

|

(6)西澄寺に寄り道します。 |

| (7)駒留神社に寄り道します。 |

|

|

(8)観音寺に寄り道します。 |

| 世田谷観音通りを右折したところ。電柱に大山街道のシールが貼られています。 |

|

|

国道246号との合流の少し手前の日本股関節研究振興財団の看板の隣に… |

| 1645年(正保2年)建立の(9)地蔵尊(世田谷区上馬)があります。 |

|

|

左折して国道246号に合流します。 |

| 照明燈に「246ハートフルNAKAZATO」の標識があります。 |

|

|

(10)野澤稲荷神社に寄り道します。 |

| (11)龍雲寺に寄り道します。 |

|

|

(12)感応寺に寄り道します。 |

| 環七通り(都道318号)と交差する上馬交差点を直進します。 |

|

|

(13)宗円寺 |

| (14)駒沢オリンピック公園に寄り道します。 |

|

|

(15)深沢不動教会に寄り道します。 |

| (16)医王寺に寄り道します。 |

|

|

宗円寺から約900m進んだ駒沢交差点で反対側の歩道に渡ります。 |

| 駒沢交差点の少し先の右側に(17)庚申塔と道標(世田谷区駒沢)があります。 |

|

|

新町一丁目交差点を斜め右に入ります。 |

| 右手の白い柱(信用組合看板跡)の裏側に・・・ |

|

|

(18)品川用水路跡碑(世田谷区駒沢)

1669年(寛文9年)に品川領の二宿七ヶ村が灌漑用水と玉川上水から分水していました。

この付近では中里通に沿っていました。

昭和になって順次暗渠化さや埋め立てが行われ役目を終えました。 |

| (19)善養院に寄り道します。 |

|

|

(20)久富稲荷神社 |

| (21)駒沢給水所に寄り道します。 |

|

|

(22)桜新宮 |

| (23)桜新町稲荷社に寄り道します。 |

|

|

(24)サザエさん一家が桜新町駅周辺にいます。 |

| (25)信託住宅発祥地碑と(26)長谷川町子美術館に寄り道します。 |

|

|

(27)伊富稲荷神社に寄り道します。 |

| 桜新町二丁目バス停(渋谷方面)前のマンションと歩道の境界に(28)石田氏水車の標識と、

マンションのエントランス前の空間右側に1909年(明治42年)石田槌太郎氏が米搗きや発電用に作った水車を模した回転している水車(世田谷区桜新町)があります。

この大山街道に沿って西側(上り方面左側)に(18)品川用水路(跡碑)が流れていて、住民は各住居専用の橋を渡る必要があったそうです。

水車前の空間反対側にバス待用と思われるベンチがあります。 |

|

|

桜新町駅から約600m進んだ右側に(29)地蔵堂(世田谷区桜新町)があります。

1780年(安永9年)世田谷新町村の女念仏講中が造立した地蔵菩薩像が安置されています。 |

| 少し先で斜め右の細い道に入ります。 |

|

|

右から上町通が合流します。

左折します。 |

右前の角の「大山道追分」の碑の場所に1827年(文政10年)建立の世田谷四ツ谷道(上町通)と江戸道(中里通)の分岐を示す(30)用賀追分の道標を兼ねた庚申塔(世田谷区用賀)がありました。

現在は世田谷区立郷土資料館に移設されています。

左:左り世田谷四ツ谷道

正面:庚申塔

右:右江戸道 |

|